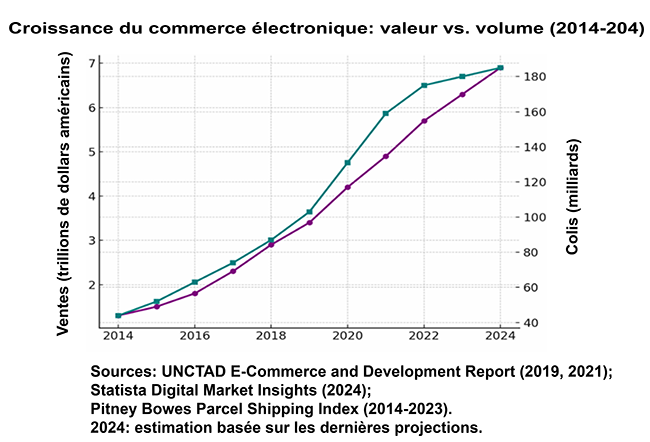

En moins d’une décennie, le commerce électronique a redessiné le paysage commercial mondial. Autrefois canal marginal pour les ventes transfrontalières, il est aujourd’hui l’épine dorsale du commerce international de consommation. De 2014 à 2024, les ventes du commerce électronique de détail, au niveau mondial, sont passées d’environ 1 300 milliards de dollars à près de 7 000 milliards de dollars. Le nombre de colis a augmenté en parallèle, passant d’environ 44 milliards en 2014 à environ 185 milliards en 2024. Cette multiplication par quatre des flux a transformé les chaînes d’approvisionnement, le comportement des consommateurs et la charge de travail des administrations douanières.

Cette évolution a des incidences majeures sur la gestion des frontières. Les administrations douanières, déjà sous pression, doivent désormais contrôler des flux qui ne se mesurent plus en conteneurs, mais en millions de colis qui transitent chaque jour de millions d’entreprises vers des millions de particuliers.

Il y a quelques années encore, la plupart des pays appliquaient un régime de minimis qui permettait aux importations de faible valeur d’entrer sur le territoire en franchise de droits et de taxes, parfois avec une limite sur la valeur de chaque transaction et la valeur annuelle totale des achats transfrontaliers effectués en ligne par chaque consommateur. Il existait également un seuil de déclaration, au-delà duquel une déclaration en douane complète était requise.

Aujourd’hui, le régime de minimis n’est plus perçu comme un outil facilitateur, mais plutôt comme une faille contestée. Il avait à l’origine pour raison d’être d’éviter aux administrations de traiter des transactions mineures et de s’assurer que la perception des recettes reste rentable. Mais aujourd’hui, cette mesure de facilitation raisonnable est accusée, avec l’essor du commerce électronique, de faire perdre des recettes et de faciliter le commerce illicite.

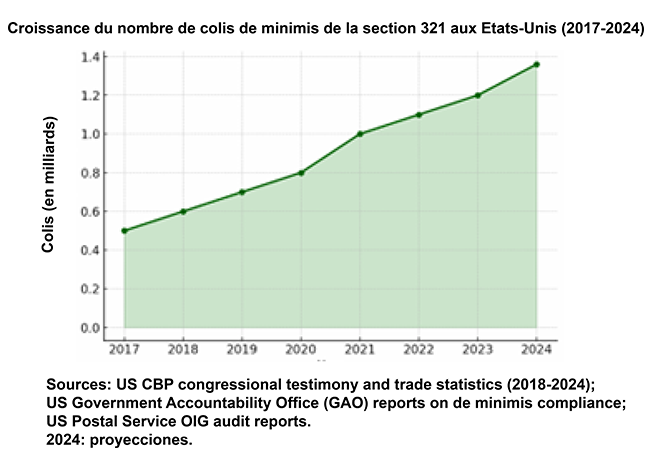

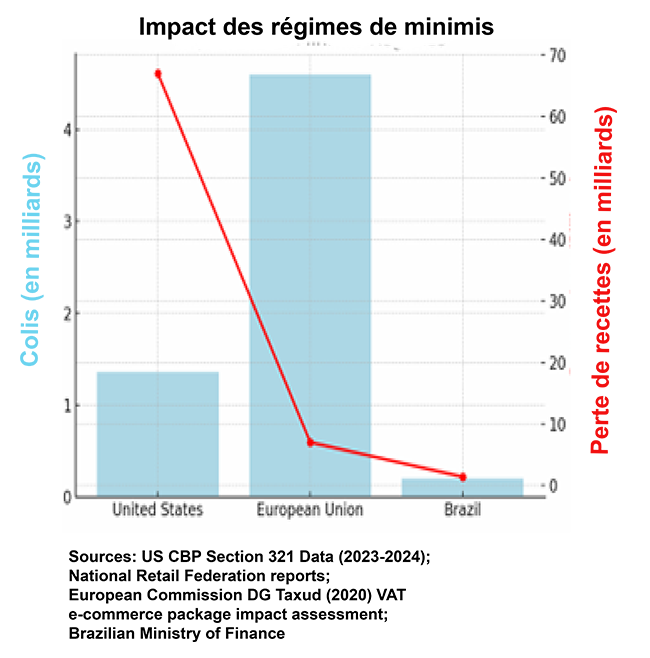

Les États-Unis donnent une parfaite illustration du problème. Au cours de l’exercice 2024, 1,36 milliard de colis sont entrés dans le pays sous le seuil de minimis prévu à l’article 321, soit près de quatre millions d’envois par jour. Selon les associations de commerce de détail, la valeur de ces importations a dépassé 67 milliards de dollars en 2023. Presque toutes ces importations ont été effectuées en franchise de droits et de taxes, donnant aux vendeurs étrangers un avantage de prix de 8 à 10 pour cent par rapport aux détaillants nationaux, tenus, eux, de percevoir des taxes de vente et de payer des droits d’importation.

L’Europe a connu des difficultés similaires. Avant la réforme de juillet 2021, l’exonération de TVA pour les colis d’une valeur inférieure à 22 euros entraînait des pertes fiscales estimées à environ 7 milliards d’euros par an. Pire encore, la valeur de la majorité des envois sous-évalués se situait juste en dessous du seuil, ce qui prouve que les opérateurs structuraient délibérément leurs expéditions de sorte à éviter les taxes.

Le Brésil a dû faire face au même phénomène : selon des associations du secteur privé, près de 7 milliards de réaux brésiliens (1,4 milliard de dollars) de ventes annuelles étaient perdus au profit des plateformes effectuant des opérations transfrontalières hors taxes. Par ailleurs, partout dans le monde, de plus en plus de saisies de marchandises illicites et non conformes étaient signalées, et les capacités de gestion des risques souffraient du manque d’exigences quant aux données à fournir et de la mauvaise qualité de ces données.

Il n’est donc pas surprenant que les pouvoirs publics fassent machine arrière. En août 2025, les États-Unis ont complètement supprimé leur exemption de minimis. L’Union européenne l’avait déjà fait en 2021 pour la TVA, et avait à cette occasion créé le guichet unique pour les importations (IOSS). Le Brésil a récemment instauré une taxe fédérale de 20 pour cent sur les achats jusqu’à 50 dollars pour les entreprises certifiées dans le cadre du Programa Remessa Conforme, le programme de conformité volontaire brésilien ouvert aux entreprises nationales et étrangères qui utilisent des plateformes de commerce électronique, des sites web ou des outils numériques pour vendre leurs produits.

L’Inde est allée jusqu’à interdire purement et simplement Shein, avant d’autoriser son retour uniquement dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise nationale. Le démantèlement du principe de minimis n’est donc pas qu’une affaire de recettes ou de risques. Il est une question de politique intérieure et de compétitivité industrielle. Les détaillants affirment que les vendeurs étrangers bénéficient d’un avantage déloyal, les industries prétendent que leurs protections tarifaires sont érodées et les responsables politiques insistent sur le fait que les consommateurs qui achètent en ligne à l’étranger ne devraient pas profiter d’un avantage fiscal qui est refusé à ceux qui achètent dans leur pays.

Ce qui était autrefois une commodité administrative est devenu un sujet de discorde à la croisée de la facilitation des échanges, de la politique fiscale et de la stratégie industrielle.

Les plateformes font l’objet d’une surveillance accrue. Si les seuils applicables aux colis sont renforcés, il est demandé aux plateformes d’assumer de nouvelles responsabilités. Un peu partout dans le monde, les pouvoirs publics ont décidé de faire peser sur les places de marché en ligne la responsabilité du respect des règles.

La décision prise par l’Indonésie, en 2023, d’interdire les transactions sur TikTok Shop, puis d’autoriser son retour dans le cadre d’une réglementation stricte, a clairement montré que les plateformes devaient séparer leurs fonctions de réseau social et d’espace de commerce réglementé. Le retrait temporaire de Wish des boutiques d’applications en France, en 2021, levé uniquement après une nette amélioration de la sécurité des produits, a montré que les régulateurs étaient prêts à sanctionner la non-conformité au niveau de la distribution.

L’Union européenne est allée plus loin : elle a ouvert en 2024 une procédure officielle contre Temu, sur pied de son nouveau règlement sur les services numériques, insistant sur la traçabilité des vendeurs et la responsabilité des plateformes dans la gestion des risques systémiques. En Inde, l’interdiction de Shein, puis son retour sous conditions, témoignent d’une logique similaire : l’accès au marché n’est plus inconditionnel, mais subordonné à des engagements en matière de conformité, de sécurité et, dans le cas de Shein, de localisation de la production. Ces exemples illustrent un changement mondial. Les plateformes ne sont plus des intermédiaires neutres ; elles sont désormais tenues de valider les vendeurs, de retirer les produits dangereux, de collecter les taxes et de coopérer directement avec les douanes.

Le maillon faible reste au niveau des services postaux. Alors que les plateformes s’adaptent, les postes, elles, peinent toujours à répondre aux exigences de l’ère du commerce électronique. Malgré diverses obligations légales, telles que le STOP Act aux États-Unis ou le système de contrôle à l’importation 2 (SCI 2) de l’Union européenne, des millions de colis arrivent encore sans données électroniques préalables ou avec des données si médiocres que les douanes ne peuvent rien en faire. Des audits effectués aux États-Unis ont révélé que, de 2019 à 2021, 75 millions de colis étaient entrés dans le pays avec des informations d’acheminement incorrectes, empêchant les douanes d’intercepter les envois signalés au bon point d’entrée.

Même lorsqu’elles sont transmises, les données sont souvent d’une qualité insuffisante. Des descriptions telles que « cadeau » ou « vêtements » n’ont que peu d’utilité pour les moteurs automatisés d’évaluation des risques, et un audit effectué aux États-Unis a révélé que moins de 60 pour cent des adresses vérifiées étaient parfaitement conformes aux normes postales nationales. Des champs essentiels, tels que les codes SH ou les informations au niveau des unités de stock (SKU), sont souvent laissés vides. Le recours aux formulaires douaniers papier CN22 et CN23, manuscrits, incohérents et sur lesquels l’inclusion des codes SH est facultative, aggrave le problème.

En revanche, les normes pour les messages électroniques de l’Union postale universelle (UPU) et de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) (ITMATT/CUSITM) exigent des données structurées et lisibles par machine, notamment des codes SH à 6 chiffres, des adresses normalisées, des identifiants uniques et des liens vers les données concernant l’expédition et le récipient. À partir de septembre 2025, les codes SH à 6 chiffres seront obligatoires pour les articles commerciaux dans toutes les destinations qui les exigent. En bref, les formulaires CN22/23 ont été conçus pour l’ère postale manuelle, et la norme ITMATT a été conçue pour l’ère numérique. Les douanes ne peuvent plus continuer à travailler sur papier : il est désormais indispensable d’échanger à l’avance des données structurées.

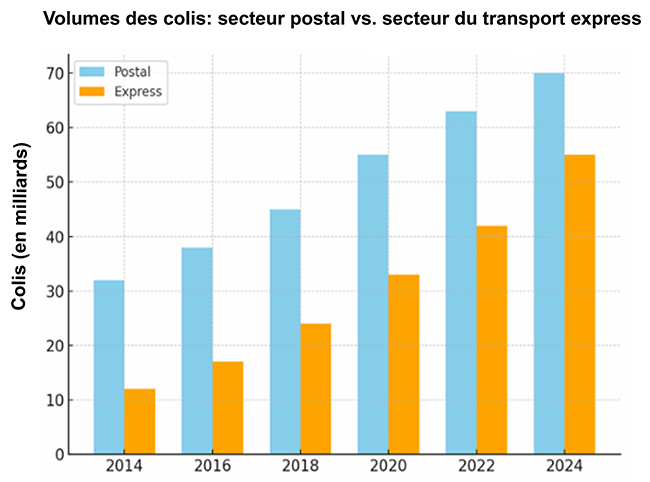

Les enjeux opérationnels sont importants. Les services postaux restent le principal canal de distribution des colis de faible valeur, avec environ 70 milliards d’envois traités en 2024. Mais le secteur du transport express, qui a traité 55 milliards de colis la même année, rattrape rapidement son retard et s’est globalement montré plus prompt à adopter des systèmes solides de communication de données et d’application des règles. Ainsi, d’un côté, les transporteurs express sont de plus en plus vus comme des partenaires fiables qui fournissent beaucoup de données et, de l’autre, les flux postaux sont considérés comme risqués, opaques et nécessitant d’urgence des réformes.

À mesure que le nombre de colis échangés augmente, les risques gagnent en complexité. Les contrefacteurs utilisent les petits envois pour échapper à la détection et inonder les marchés de jouets, de cosmétiques et d’appareils électroniques dangereux. Les trafiquants de stupéfiants exploitent le même filon : une seule enveloppe peut contenir assez de fentanyl pour causer plusieurs décès. La fraude est également monnaie courante : la sous-évaluation systématique, le fractionnement des envois pour rester en dessous des seuils et la falsification de l’identité des expéditeurs ou des destinataires faussent les recettes et mettent à mal les modèles de ciblage.

Face à ces défis, les administrations douanières déplacent la frontière vers les données. Le SCI 2 de l’Union européenne et d’autres systèmes étendent à tous les modes de transport les obligations relatives à la fourniture de données avant l’arrivée, ce qui permet aux douanes de repérer les colis à haut risque avant même qu’ils ne quittent le pays d’origine. Les régimes de collecte des taxes et droits à la commande, par exemple le guichet unique pour les importations (IOSS) de l’Union européenne ou le Remessa Conforme du Brésil, harmonisent les incitations en faisant peser sur les plateformes la responsabilité de la collecte des taxes et de la transmission des données. La vérification de l’identité des vendeurs et les obligations relatives à la sécurité des produits sont renforcées non seulement par les douanes, mais aussi par des cadres réglementaires horizontaux, tels que la législation européenne sur les services numériques.

Sur le plan opérationnel, les douanes investissent dans des modèles de risque adaptés aux petits envois, dans des technologies d’inspection non intrusives optimisées pour les débits élevés et dans la coopération avec les services postaux afin de combler les lacunes dans l’application des règles. L’OMD et l’UPU continuent de fournir des orientations et des normes, mais le facteur décisif reste l’application au niveau national.

Il est urgent d’abandonner les déclarations au profit des ensembles de données. L’ère du de minimis en tant qu’outil de facilitation touche à sa fin. Ce qui était autrefois un moyen de simplifier la gestion des frontières est devenu une faille contestée au cœur des débats sur l’équité fiscale, la politique industrielle et la sécurité des consommateurs. La nouvelle frontière ne tient pas aux seuils de valeur, mais aux données. Les juridictions qui agissent rapidement pour garantir un accès structuré et précoce aux données électroniques, qui font peser sur les plateformes des responsabilités en tant que partenaires d’application des règles et qui offrent des facilités à ceux qui se conforment continueront de faire fonctionner leurs frontières comme des points de passage. Celles qui ne le font pas risquent de voir les petits colis devenir une faille ouvrant la porte à de nombreuses fraudes, dont le coût se mesurera non seulement en recettes perdues, mais aussi en risques pour les consommateurs et en perte de compétitivité industrielle et de confiance du public.